«Fin dai più antichi tempi fu solenne in Perugia il dì primo di marzo in cui si celebra la festa della traslazione di questo santo. Giostre, tornei, offerte de’ luoghi soggetti tributarj e raccomandati alla città si fecero in questo giorno, ed è pure antica la processione detta il lume che si fa nel giorno della vigilia, cominciata nel 930 dal vescovo Ruggieri… Durò fino alla fine del passato secolo [il XVII] l’uso di accompagnare in questa occasione la statua del Santo, la quale stava in cura del Collegio dei Pittori, danzando per le pubbliche strade… Intervenivano a questa processione anche i Dottori del Collegio de Giureconsulti, e de Filosofi, e medici ab immemorabili».

Così narra, sotto la voce «Sant’Ercolano», la Serie vescovile conservata nell’Archivio Storico Diocesano (probabile copia, emendata, di un manoscritto di Giuseppe Belforti e Annibale Mariotti, oggi conservato alla Biblioteca Augusta). È dichiarata come «redatta da Serafino Silvestrini a proprio uso», ma la mano non sembra quella del valoroso funzionario che resse la cancelleria vescovile dal 1797 al 1822. L’epoca, comunque, è quella.

Chiunque sia il compilatore, e per quanto si tratti di una fonte indiretta, cita fonti primarie (come gli Annali decemvirali, gli Statuti comunali e i cronisti dell’epoca). Pur attraverso il necessario filtro, il suo valore si rivela intatto, anche quando rinvia a figure lontane nel tempo, su cui la tradizione popolare ha molto lavorato – tradizione che diventa a sua volta una fonte, non solo perché vox populi vox Dei, ma perché sui dati oggettivi gli storici continuano a interrogarsi.

Si è addirittura parlato di un Ercolano I e un Ercolano II. Nell’Ordo divini officii recitandi del 1851 (sotto l’episcopato di Gioacchino Pecci, futuro Leone XIII), il primo marzo è solennità di sant’Ercolano II, con tanto di vigilia e vespri il giorno prima, e processione «ab ecclesia sancti Dominici ad Cathedr. ubi pars Corporis sub ara maj. asservatur, et pia fidelium veneratione colitur». Il 7 novembre è dato come feria, ricorrenza (con paramenti rossi) dell’altro sant’Ercolano vescovo, martire e patrono.

Non è questa la sede per addentrarsi in questioni aperte. Una bella sintesi tra storia e devozione è fatta da mons. Giuseppe Chiaretti, vescovo di Perugia dal 1995 al 2009 (scomparso il due dicembre 2021), che in diocesi ha ridato valore al dies natalis di un unico (si suppone) sant’Ercolano, il 7 novembre, pur mantenendo la vox populi del primo marzo. In Perusia sub his patronis felix [2006], sotto il 7 novembre («in diocesi memoria, in Perugia solennità»), a proposito di «Sant’Ercolano vescovo e martire, patrono della città di Perugia» Chiaretti scrive:

«Di lui fa testimonianza san Gregorio Magno nel terzo libro dei Dialoghi (n. 13), dicendolo proveniente dalla vita monastica. Si trovò ad operare come defensor civitatis, che era una carica pubblica per la difesa dei poveri contro le esosità del fisco, durante il lungo assedio dei Goti di Totila a Perugia. In quell’assedio fu catturato anche il vescovo, che era uno dei maggiori artefici della resistenza, e condannato a morte per scuoiamento e decapitazione all’altezza di porta Marzia il 7 novembre 547, come dicono i più antichi martirologi. I cristiani ne seppellirono il corpo dapprima nei pressi delle mura urbiche insieme ad un bambino anche lui ucciso; quindi, ad assedio terminato, ne trasferirono le spoglie nella chiesa paleocristiana di San Pietro, nell’area cemeteriale del colle Caprario.

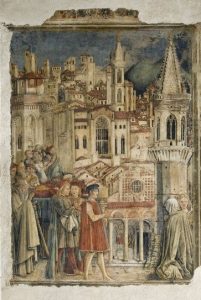

Nel 936 il vescovo Rogerio trasferì il corpo del martire nella chiesa di Santo Stefano del Castellare; quindi, nel 1254, il vescovo Frigerio lo traslò nella chiesa cattedrale di San Lorenzo in cima all’arce, la quale fu intitolata anche a Sant’Ercolano e ne custodì il corpo in apposita cappella. Le due traslazioni furono rappresentate dal pittore Benedetto Bonfigli (sec. XV) nella cappella del Palazzo dei Priori».

Nel 936 il vescovo Rogerio trasferì il corpo del martire nella chiesa di Santo Stefano del Castellare; quindi, nel 1254, il vescovo Frigerio lo traslò nella chiesa cattedrale di San Lorenzo in cima all’arce, la quale fu intitolata anche a Sant’Ercolano e ne custodì il corpo in apposita cappella. Le due traslazioni furono rappresentate dal pittore Benedetto Bonfigli (sec. XV) nella cappella del Palazzo dei Priori».

Sulla «passione cittadina» dedicata a questa decorazione si può leggere l’interessante e dettagliato saggio di Maria Rita Silvestrelli La città dipinta di Benedetto Bonfigli nella cappella del Palazzo dei Priori di Perugia (in Entre idéel et matériel: espace, territoire et légitimation du pouvoir…, Parigi 2018). Una visita a quegli affreschi, oggi inglobati in quella che lo stesso Chiaretti definiva «la sacra Galleria Nazionale dell’Umbria», immerge non solo nel clima quattrocentesco e nella città del tempo, ma anche, quasi al vivo, in quelle che dovettero essere le vicende rappresentate. Una vera “traslazione dello spirito”.

Il Comune di Perugia, sottolineava mons. Chiaretti, «già negli Statuti del 1279 aveva eletto il vescovo Ercolano patrono della città, facendo festa il primo marzo con la luminaria… Ed anzi in tutta l’epoca comunale sant’Ercolano rimase “il primo oggetto della devozione popolare”, come afferma Ugolino Nicolini; nel suo nome si aprivano matricole e registri».

La chiesa perugina a lui dedicata nel luogo del martirio è antica, ma fu ricostruita e molto amata dal vescovo di Perugia Napoleone Comitoli (ep. 1591-1634), che la affidò ai barnabiti, nominati suoi eredi. E qui «fece ritrasferire con solennissima processione parte delle reliquie che stavano in cattedrale, racchiudendole in un sarcofago romano strigilato del sec. III, trovato presso la chiesa di Sant’Orfeto».

La solenne traslazione voluta da Comitoli (con le reliquie dei santi Ercolano, Pietro abate e Bevignate) avvenne il 17 maggio 1609, quarta domenica dopo Pasqua. Per il giorno seguente, lunedì 18, Comitoli aveva indetto il suo sesto sinodo diocesano, tant’è vero che i due eventi (dando preminenza alla traslazione) venivano annunciati nello stesso editto, emanato a Perugia il 28 aprile (Isabella Farinelli, Sinodi a Perugia, Spoleto 2006). Comitoli, che era anche poeta, non mancò di sottolineare l’evento in versi (riportati nel bando in latino con traduzione a fronte), come se fossero i Santi stessi a parlare:

Ecco girando il Cielo

il giorno riconduce

ch’a la caduca luce

scoperse il nostro velo;

la nostra morta spoglia,

ch’a la pietà v’invoglia,

popol nostro diletto,

eccoci ritorniamo;

nuove gratie portiamo,

nuovo amor, nuovo affetto,

nuovi atti di pietade

a la nostra cittade.

La Serie di Silvestrini cita pure altre traslazioni della santa reliquia, come quella (nel 1487) dalla cappella a lui dedicata in cattedrale (e consacrata da Innocenzo III) all’altar maggiore della medesima, sotto il vescovo Dionigi Vannucci. Vi si parla anche di confusioni fatte da storici sulla traslazione di una parte delle reliquie a opera di Comitoli: il monaco erudito Ferdinando Ughelli, per esempio, scrisse che si trattò di una traslazione dalla chiesa di Sant’Ercolano alla cattedrale, quando invece era avvenuto il contrario.

Nel giugno 1764, per volontà del vescovo Filippo Amadei, quanto era rimasto in cattedrale fu portato solennemente per le piazze di Perugia, prima di essere riposto nel nuovo altare maggiore, «fatto erigere dalla generosa pietà del suo antecessore Francesco Riccardo Ferniani»

Nel 1774, scrive l’autore della Serie (tacciandoli di ingratitudine), i barnabiti abbandonarono Sant’Ercolano per occupare il Collegio della soppressa Compagnia di Gesù, ma «dalla munificenza del defunto pontefice Pio VI questa chiesa, rimasta per più anni abbandonata e derelicta, fu concessa alla Compagnia di San Martino, la quale non manca di farla officiare con tutta la decenza e di provederla abbondantemente del bisognevole».

Quanto alla festa del Santo, scriveva mons. Chiaretti ponendo una parola definitiva, «è ricordato come vescovo e martire nel Martyrologium Romanum il 7 novembre. Questo fatto, oltre a varie considerazioni di carattere liturgico, ha consigliato di ricollocare la festa al 7 novembre, che è il dies natalis secondo i più antichi martirologi». In questa data mons. Chiaretti volle ripristinare la sottolineatura del patronato del Santo sullo Studium Perusinum, il cui stemma ne reca eloquentemente l’effigie.

Di fatto, Perugia ha continuato a celebrarlo due volte. Storicamente, precisa mons. Chiaretti, la festa, «con decreto della Sacra Congregazione dei Riti nel 1610, fu fissata al primo marzo, giorno presunto della più antica traslazione. Altri decreti della Sacra Congregazione dei Riti sono del 21 novembre 1643 e del 3 marzo 1870».

Spiegava nel Settecento la Serie vescovile: «Non dee poi recar meraviglia che il giorno della sua traslazione, cioè il dì primo di marzo, sia stato sempre nella Chiesa perugina più solenne di quello del suo martirio, cioè del 7 novembre». Nel dichiarare questo, la Serie si appoggiava, niente meno, all’autorità di Ludovico Antonio Muratori, espressa in una dissertazione indirizzata all’amico bolognese Antonio Felice Marsili, autorevole esponente del cattolicesimo galileiano e, dal 1702 al 1710, vescovo di Perugia, dove sembra che l’illustre studioso venisse anche a trovarlo.

A cura di Isabella Farinelli