L’arrivo a Perugia dei commissari napoleonici e delle truppe francesi. Il timore della popolazione e la confisca dei beni ecclesiastici.

La recente inaugurazione della mostra giubilare presso il Museo Capitolare della Cattedrale di San Lorenzo, che ha visto il rientro nella nostra città della splendida pala Raffaellesca proveniente dalla chiesa di Monteluce ed ora conservata alla Pinacoteca Vaticana, ci dà la possibilità di gettare uno sguardo alla copiosa documentazione conservata nei nostri archivi, riguardanti gli anni della crudele confisca, da parte dello stato francese, dei beni artistici, per lo più ecclesiastici, provenienti dai territori conquistati, nonché delle esose tassazioni, per soddisfare le quali venivano raccolti e consegnati ai commissari francesi ingenti quantità di metalli preziosi.

Queste vere e proprie spoliazioni vennero costantemente perpetrate nell’arco di venti anni, dal 1797 fino al Congresso di Vienna nel 1815. Secondo lo storico Paul Wescher, le spoliazioni napoleoniche rappresentarono “il più grande spostamento di opere d’arte della storia”, che provocò anche diversi danni in quanto “è difficile stabilire con esattezza quante opere d’arte di valore unico andarono distrutte o disperse in quei giorni”.

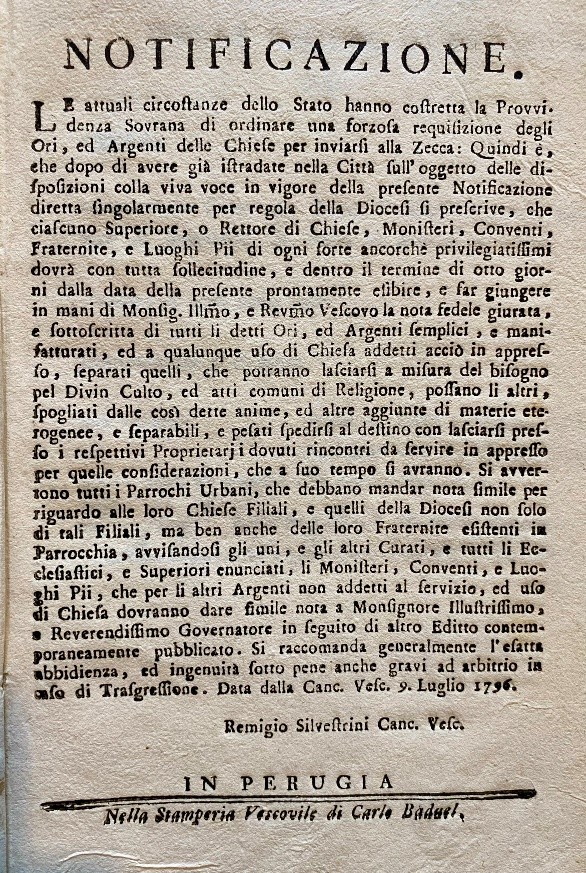

Perugia non sfugge a questo triste agguato. Con una notificazione del 9 luglio 1796, il cancelliere Remigio Silvestrini, su indicazione del Vescovo Alessandro Maria Odordi (vescovo di Perugia dal 1776 al 1805), ingiunge a tutti i Parroci, Rettori di chiese e luoghi pii, superiori di istituti religiosi di far giungere nelle mani vescovo una nota giurata di tutte le suppellettili ed altri oggetti in oro od argento che sono state consegnate allo stato, lasciando la possibilità a ciascuna istituzione di trattenere solo quanto fosse strettamente necessario allo svolgimento del culto.

Perugia non sfugge a questo triste agguato. Con una notificazione del 9 luglio 1796, il cancelliere Remigio Silvestrini, su indicazione del Vescovo Alessandro Maria Odordi (vescovo di Perugia dal 1776 al 1805), ingiunge a tutti i Parroci, Rettori di chiese e luoghi pii, superiori di istituti religiosi di far giungere nelle mani vescovo una nota giurata di tutte le suppellettili ed altri oggetti in oro od argento che sono state consegnate allo stato, lasciando la possibilità a ciascuna istituzione di trattenere solo quanto fosse strettamente necessario allo svolgimento del culto.

Le monache clarisse del monastero perugino di Monteluce, uno dei più ricchi e fiorenti della nostra città, annotano nel loro diario: “1796, ottobre, coartato anche il nostro monastero dall’editto pontificio di trasmettere in Roma parte dell’argenteria, che si trovava ad uso secolare, e furono mandate libre ventidue e mezzo d’argento, di cui, sebbene Roma ne avesse ripromesso il pagamento in cedole, gli furono liberamente condonati in titolo di dono gratuito in occasione dell’armamento che si faceva contro la Republica Francese. Crescendo poi ad ogni momento le necessità del nostro stato pontificio in virtù di altro editto fu costretto il nostro monastero consegnare e mandare a Roma altre libre quarantaquattro e mezzo d’argenti ad uso della chiesa, risultanti da calici, reliquiari, lampade e candelieri di prezzo in tutte le due volte scudi 1012,70.

NOTA DELL’ARGENTI CONSEGNATI AL COMISSARIO FRANCESE. Candelieri grandi numero 6, reliquiari grandi numero 6, calici numero 3, pisside 2, cartaglorie numero 3, corno copii numero 2, concolina dell’aqua santa e suo aspersorio, una croce grande, un paro ampolle, 2 guantiere. Una tazzina col suo piattino, due ghirlande della Madonna, il contorno de messale e della scaletta da campanello: il peso di tutta questa argenteria giunse a libre 96; mancando così poche libbre che non giugesse al numero di libbre 100. Per mediazione però di persona d’impegno e obligata a questo nostro monastero fu ritenuto appreso di noi e riservato l’incensiere d’argento con sua navicella. Il reliquiario di mezzo della Madonna, ove si conservano entro una teghetta autenticamente sigillata i capelli di Maria santissima, come pure uno de migliori calici e le ampolle di cristallo, contornate di argento, e le posate per la foresteria, con chucchiarone, forchettone e trinciante. Per supplire alla navicella o sia concolina dell’aqua santa, questa fu fatta di rame inargentato, come pure furono inargentati alcuni piattini per l’ampolle e fatti i corno copi inargentati per l’esposizione del santissimo Sagramento, il tutto da suor Maria Idgarde Portio, allora presidente, con gl’avanzi delle spogli di alcune defonte religiose, come pure con queste fu comprato un calice di ottone dorato con sua coppa di argento per l’occorrenze di qualche Messa di più, specialmente in giorno di festa o di funerali”.

Il 17 febbraio 1797, arriva per le stesse monache il giorno più triste, nel quale vedono portar via dalla loro chiesa il celebre dipinto della Madonna Assunta che troneggiava nell’Altare Maggiore: “1797, 17 detto, con estremo nostro cordoglio e dispiacere insieme di tutta la città in fatale giorno fummo costreti vederci levare dai commissari francesi la famosa tavola o sia quadro di Maria Vergine assunta in cielo, opera del sempre celebre Rafaello d’Urbino; pochi giorni dopo ne fu fatta ricevuta da pittore francese e consegnata alla nostra madre abbadessa. Stimato e valutato scudi 15.000”.

Seppure il passaggio delle truppe francesi nella città di Perugia non sembri causare danni o violenze di sorta (non è così nella campagna ove si registrano anche atti criminosi e uccisioni di innocenti da parte dei soldati), il malcontento cresce e sfocia anche in una sorta di misticismo che porta molte persone a vedere cose prodigiose che riguardano immagini sacre oggetto di culto in città. Giungono così all’autorità ecclesiastica numerose segnalazioni di immagini che muovono gli occhi, cambiano atteggiamento o splendono di luce innaturale. Eventi miracolosi che assumono le caratteristiche di una vera e propria sacra protesta, di fronte ai soprusi che vengono perpetrati dagli occupanti francesi, soprattutto a danno delle chiese.

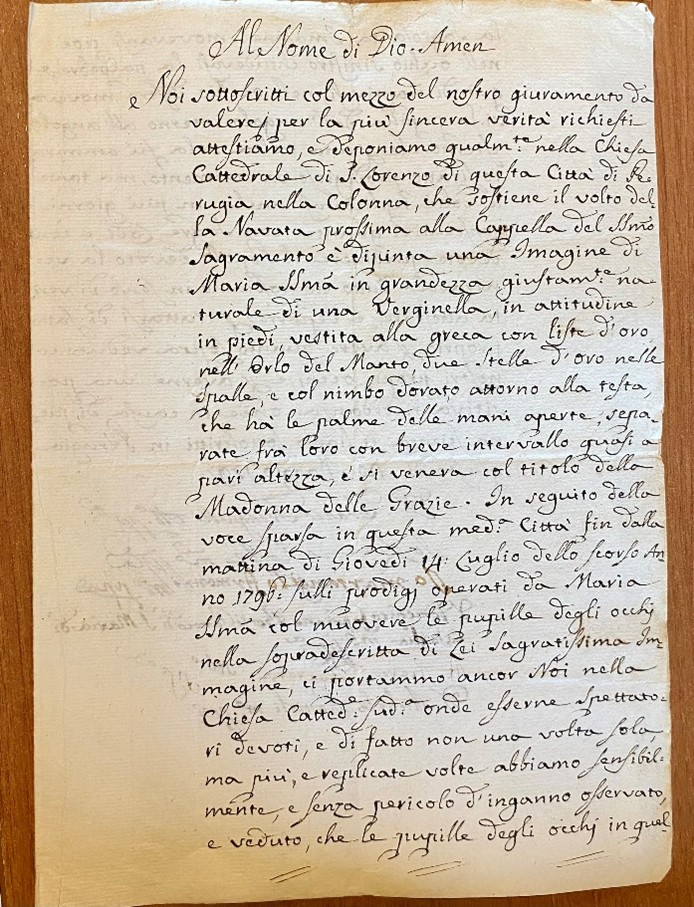

A prender parte a questa particolarissima “protesta” si unisce anche la nostra Madonna delle Grazie. In un documento giurato e firmato da cinque testimoni e consegnato nelle mani del vescovo, leggiamo: “Al Nome di Dio. Amen. Noi sottoscritti, col mezzo del nostro giuramento, da valere per la più sincera verità, richiesti attestiamo, e deponiamo qualunquemente: nella chiesa Cattedarle di San Lorenzo di questa città di Perugia, nella colonna che sostiene il volto della navata prossima alla cappella del Santissimo Sagramento, è dipinta una immagine di Maria Santissima in grandezza giustamente naturale di una verginella, in attitudine in piedi, vestita alla greca con filo d’oro nell’orlo del manto, due stelle d’oro nelle spalle col nimbo dorato attorno alla testa, che ha le palme delle mani aperte separate fra loro con breve intervallo quasi a pari altezza, e si venera col titolo della Madonna delle Grazie. In seguito della voce sparsa in questa medesima città fin dalla mattina di giovedì 14 luglio dello scorso anno 1796, sulli prodigi operati da Maria Santissima col muover le pupille degli occhi nella sopradescritta di lei Sagratissima immagine, ci portammo ancor noi nella chiesa cattedrale onde esserne spettatori devoti, e di fatto non una volta sola, ma più e replicate volte, abbiamo sensibilmente, e senza pericolo d’inganno osservato e veduto che le pupille degli occhi in quella sagrosanta immagine muovevansi, cioè nell’occhio sinistro chiudevasi le palpebre e quini riaprivasi, nell’occhio destro muovevasi la pupilla dell’angolo interno all’angolo esterno. Ne una volta sola fu ammirato sifatto prodigioso avvenimento, ma tante le volte replicavasi anche in più giorni consecutivi quanto con sagre lodi, e con devote preghiere il popolo devoto la venerava. Tutto ciò possiamo in senso di verità attestare, e deporre, trattarsi di fatto proprio avere quanto sopra veduto co’nostri propri occhi e averne una positiva ricordanza onde in causa di piena scienza ci siamo sottoscritti in Perugia questo di’ 20 maggio 1797. (seguono firme)”.

Possiamo solo immaginare quanta suggestione abbiano causato nel cuore della gente i gravosi fatti di quel periodo. Contemplando le opere d’arte che dopo il congresso di Vienna hanno fatto ritorno in Italia, le immaginiamo spettatrici silenziose di quegli eventi che a noi consegna la storia, insieme a quella testimonianza di fede e devozione per le quali esse furono concepite. E che nulla ha potuto comunque cancellare, neppure la supponenza e l’arroganza degli uomini.