Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre la tradizione, ancora viva in alcuni borghi umbri, di accendere un grande falò per salutare il passaggio della Santa Casa di Loreto.

La vicenda della traslazione della Santa Casa di Loreto ha dato vita ad una delle leggende più caratteristiche della cristianità. La Santa Casa, tradizionalmente ritenuta la casa in cui Maria nacque e in cui l’Arcangelo Gabriele le annunciò che sarebbe diventata la madre del Signore, si trova oggi nella città di Loreto (Marche), all’interno di una basilica che ne ospita quello che rimane dell’antica struttura in mattoni.

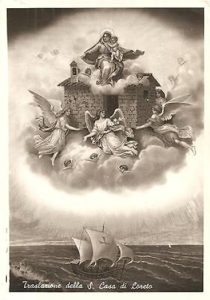

Secondo la tradizione popolare, la Santa Casa fu traslata miracolosamente dalla Terra Santa in Italia nel 1291. La storia si sviluppa in un contesto di conflitti politici e religiosi. Alla fine del XIII secolo, la Palestina era sotto il controllo dell’Islam e il pericolo di distruzione per i luoghi santi cristiani era molto concreto. Questa pia tradizione narra che, la casa in cui Maria aveva vissuto fu trasportata da angeli per sfuggire alla distruzione, e che le sue mura furono spostate in modo miracoloso. Furono tre le tappe principali della traslazione: la casa venne portata in un primo momento a Tersatto, in Dalmazia (oggi parte della Croazia), e successivamente fu trasportata in Italia, prima a Recanati e poi a Loreto, dove attualmente si trova. L’idea che la Santa Casa sia stata “trasportata” senza il coinvolgimento umano ha alimentato l’idea, non solo di un miracolo, ma anche di un atto di predilezione divina per la terra lauretana.

Una vecchia immaginetta raffigurante la miracolosa traslazione della Santa Casa di Loreto

Senza entrare nel contesto meramente storico della vicenda, sappiamo certamente che oggi, Loreto, è diventato uno dei luoghi più importanti della devozione mariana in Italia e nel mondo, e la basilica è una delle maggiori mete di pellegrinaggio.

Ci può ancora capitare, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, di scorgere, per lo più in prossimità di piccoli borghi, dei grandi fuochi che rischiarano l’orizzonte. La tradizione dei “foconi” in Umbria è un’usanza popolare molto particolare, ancora viva nelle zone rurali della regione. Il termine “focone” (o “faone” o ancora “focaraccio”) deriva chiaramente dal termine “fuoco” e si riferisce a questi grandi falò accesi nelle piazze, nei cortili o nelle campagne, alla vigilia di una importante festività, in questo caso, fin dall’antichità, si intendeva salutare, e in qualche modo partecipare, all’evento prodigioso della traslazione della Santa Casa,

Tale tradizione, in senso più ampio, rappresentava la lotta contro le tenebre in attesa della luce. Era anche un momento di celebrazione comunitaria e di incontro. Alcuni studiosi evidenziano il richiamo alla tradizione precristiana dei falò solstiziali, che auspicavano il ritorno della luce dopo il buio dell’inverno.

Il focone di Montepetriolo (Perugia) realizzato la notte del 9 dicembre scorso

La pratica prevede che i fuochi vengano preparati con legna, tralci di vite, rami di abete e altre piante locali. La comunità si riunisce attorno ai foconi per trascorrere insieme il tempo, raccontare storie e cantare canti tradizionali. L’atto di accendere il fuoco simboleggia, non solo la luce che scaccia le tenebre, ma anche la speranza e la rinascita.

In alcune zone, come ad esempio nelle località di Norcia e Spoleto, la tradizione dei foconi assume caratteristiche diverse, ma in generale si mantiene un legame con la terra, la vita rurale e la religiosità popolare. In certi paesi si svolgevano anche delle vere e proprie gare tra i contadini per chi riesce a realizzare il focone più grande, come simbolo di abbondanza e di prosperità.

Con il passare del tempo, molte tradizioni popolari, tra cui quella dei foconi, sono andate perdendosi, soprattutto a causa dell’industrializzazione e dei cambiamenti nei costumi. Tuttavia, negli ultimi decenni c’è stato un rinnovato interesse per il recupero di queste usanze, cercando di preservare con esse il profondo significato simbolico che esse portano con sé.